当サイトのリンクには広告が含まれています。

こんにちは。かずきです。

僕は20代後半でADHD(注意欠如・多動症)と診断され、障害者雇用で働き始めて1年が経ちました。

「本当に続けられるのか?」「自分に合った仕事って何なんだろう?」と最初は不安だらけでしたが、実際に働いてみると、向いている仕事・向いていない仕事がはっきりしてきたと感じます。

この記事では特例子会社の正社員として1年働いた僕が実際に経験したことをもとに下記のことについて解説します!

- 障がい者雇用で向いている仕事・向いていない仕事について解説

- 障がい者雇用で向いている仕事を探すためのコツ

障害者雇用の仕事の特徴

※あくまでも私の会社・経験の話ですので、すべての障がい者雇用がそうではないことをご了承ください。

求められる業務量が調整されている

基本的に残業はほとんどなく、業務量は柔軟に調整されることが多いです。

決められた時間内に完了できるだけの分量になるよう業務量は柔軟に調整してもらっています。

1年働いていますが、残業になったことは1度もありません。むしろ余白が適度にあり、イレギュラーがあっても慌てることなく処理しきれます。

配慮を受けられることが多い(定期面談、休憩時間の調整など)

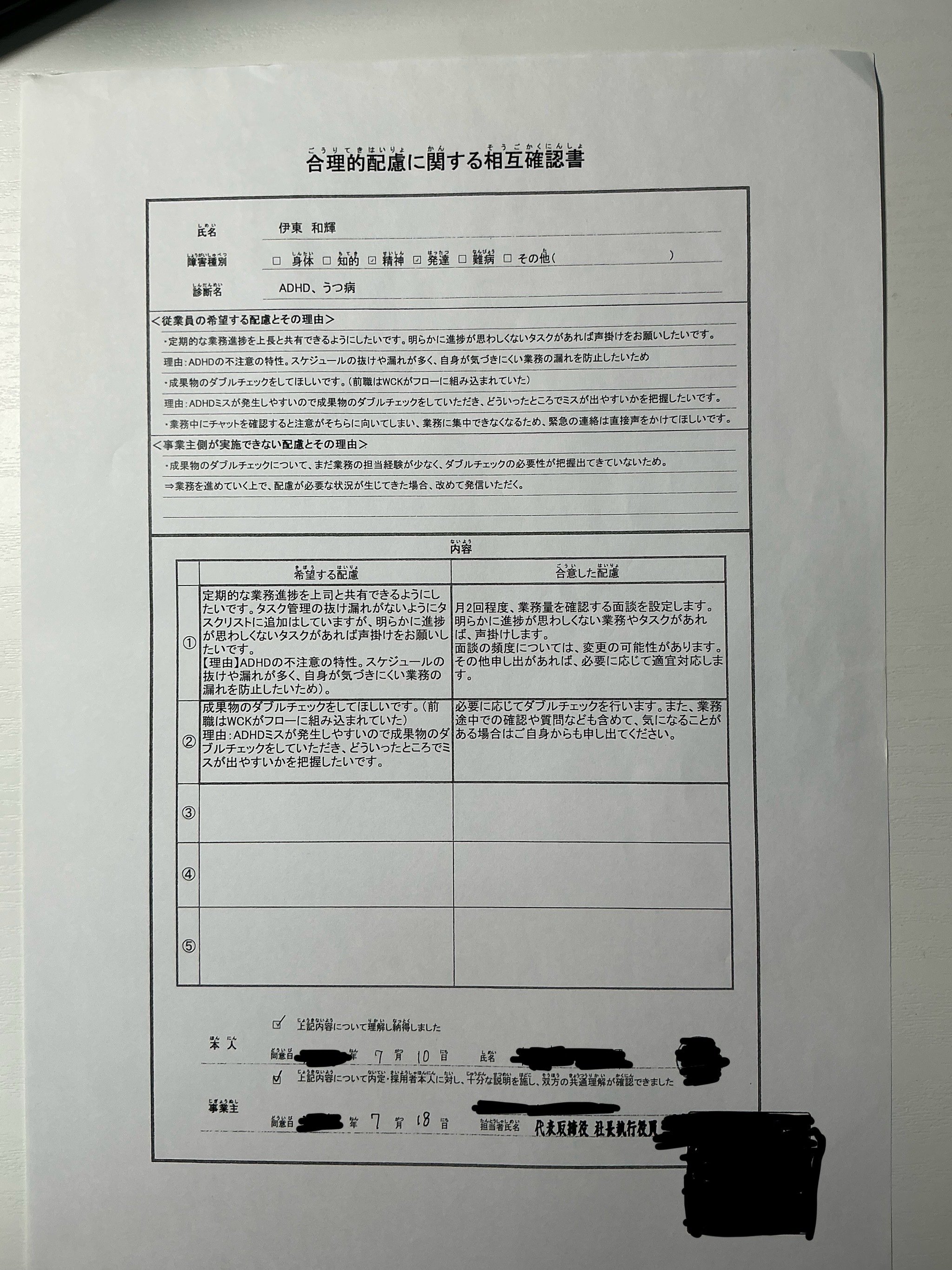

障害者雇用では合理的配慮を受けることができます。

一般雇用で働いていた時、私はADHDのためミスを頻発したり、スケジューリングを誤り業務過多に陥っていました。

私はこの特性に対処するために会社と合理的配慮を結び、

- 隔週で業務量の調整のための面談を組んでもらう

- 必要に応じてWチェックを行ってもらう

このような配慮をしてもらって業務をスムーズに進めることができています。

安定した勤怠と長く続けられることが求められる

業務においてはできる限りの範囲で配慮がもらえる以上、よく会社から言われることとして、

突発欠勤をしないよう健康管理をしよう

私の会社では一般的な休日に加えて、月に1回は通院のための休暇を取得することが認められています。

突発的な欠勤が続くと他の社員に負担がかかるため、体調管理が特に重要視されています。

もちろん、やむを得ない場合は考慮されますが基本的には会社としては安定した勤怠を特に求められています。

向いていると感じた仕事の特徴

ADHDの私にとって向いていたと思う仕事の特徴をいくつか紹介します。

ミスをしづらい環境・仕組みが整っている

データ入力などの業務だと、エクセルに数式が組み込まれていて明らかにおかしい数値になった時に色が変わるなどミスに気づきやすい仕組みがある仕事は向いています。

あとは業務フローにWチェックが自然と組み込まれている業務も向いていました。

前職の経理で身に着けたエクセルやスプレッドシートの知識が活きました!

プログラミングはミスに気づきやすい

具体的な仕事の話になりましたね。

私の会社では競合他社の情報や、営業先のまとまったデータを収集するためにデータ収集を自動化するプログラミングを依頼されることがあります。

プログラミングはエラーが発生するとすぐに分かるため、ADHDの特性上ミスがあっても修正しやすいのがメリットです。

なので、ミスが残ったままの状態で納品をするということがないのでミスをしやすいADHDの特性とマッチしていると感じます。

クリエイティブな業務は飽きにくい

依頼された業務の仕組みを考えるなどクリエイティブに発想することが必要な業務もADHDの私にとって向いていると思います。

脳内多動な特性上、「こんな機能があったら楽になるのに・・・」「こういう仕組みだったらもっと業務がうまく回るのでは?」という発想が浮かんできやすいのはADHDならではの強みだと思います。

向いていないと感じた仕事の特徴

マルチタスクが求められる業務

たとえば電話対応。

上司や顧客から「〇〇のデータをすぐに送ってほしい」と言われたとき、話しながらメモを取るのが難しく、電話を切った後に「何を依頼されたんだっけ…?」となることがよくありました

また電話対応そのものも難しいですが、業務が中断されると元の業務に戻るのが難しいというのも電話対応を難しくする要因になります。

会社では架電の業務がありましたが、私は配慮してもらって別の業務に回してもらうことができています。

単調な作業を繰り返す業務

何百冊もの冊子にチラシを挟み続ける、同じようなデータ入力を延々と繰り返すような業務は飽き性な私にとっては苦しい業務です。

ただ、障がい者雇用の特性上このような業務は避けては通れません。

私は納期を考え、こまめにやる業務を切り替えることで頭を切り替えてこのような作業に臨んでいます。

同じことの繰り返しは集中力が必要。ADHDの私にとっては絶望的に向いていませんでした・・・

向いている仕事を選ぶために大切なこと

自分に合った仕事を見つけるには、以下のようなステップを踏むのが有効だと感じました。

自分の特性を把握する

ADHDの特性は人によって異なりますが、まずは 「自分がどんな場面で困るか」「どんな状況なら力を発揮できるか」 を把握することが重要です。

例えば、僕の場合は…

✅ ルーチンワークや単調な作業はすぐ飽きてしまう

✅ 電話対応などのマルチタスクは苦手

✅ クリエイティブな発想を活かせる仕事は飽きずに続けやすい

✅ ミスがあっても気づきやすい環境ならストレスが少ない

このような特性を認識することで、向いている仕事・向いていない仕事を事前に予測できるようになります。

これまでの自分のやってきた業務を棚卸して、自分の特性を洗い出してみるとよいでしょう。

私は就労移行支援事業所での作業や、職場実習でどんな仕事が向いているのかを整理することができました。

面接や職場見学で「業務内容」を具体的に確認する

障害者雇用の仕事は 求人票の情報だけでは実際の業務内容が分かりにくい ことが多いです。

事前に職場見学や実習をさせてもらえる企業を選ぶとよいでしょう。

私が働いている会社は、選考フローに1日の実習が組み込まれており、実際の社員と面談をしたり、具体的にどのような業務があるのかを質問することができました。

職場見学や面談の際に、以下のような質問をすると、具体的な業務内容が見えてきます。

✅ 1日のスケジュールはどんな感じですか?

✅ どんな業務が中心になりますか?

✅ 業務の流れは決まっていますか?(マニュアルはあるか)

✅ 突発的な業務(イレギュラー対応)は発生しますか?

また、「この業務は難しそうなので避けたい」という点がある場合は、 最初から相談するのも大事です。

あらかじめ面接などで伝えておくと、ミスマッチも防げるでしょう。

一緒に働く人が障害に理解があるかどうかも雰囲気からつかめます。一緒に働く人が理解のない職場だと短期離職につながることも・・・

まとめ

障害者雇用で 「向いている仕事」を見つけるためには、自分の特性を理解し、事前に職場環境を確認することが重要 です。

✅ 自分の得意・苦手を整理する(何が苦しい?どんな環境なら働きやすい?)

✅ 職場見学・面談で具体的な業務内容を確認する(求人票だけで判断しない!)

✅ 合理的配慮を積極的に活用する(無理せず相談しよう!)

✅ 苦手な仕事がある場合は、対策を考える(業務の工夫・改善策を上司に相談)

僕自身、最初は「とにかくどこでもいいから働かないと…」と思っていましたが、実際に働いてみると「合う・合わない」は確実にある ことを実感しました。

仕事選びに悩んでいる方は、ぜひ「自分の特性を理解する」「事前に業務内容を確認する」を実践してみてください!

コメント